(Abellio1984)

É então possível descobrir uma estrutura historicamente e mundialmente invariante, expressável em termos universalmente humanos? Se sim, devemos primeiro buscar sua realização mais simples, mais cotidiana, aquela que cada um poderá discernir em si e por si. Nesse aspecto, é claro que nada é mais imediato, universal e constante do que a relação mantida pelo homem com o mundo por meio dos órgãos dos sentidos. Tentemos, portanto, estruturar a percepção ordinária.

Na visão natural, é um fato que ME vejo simplesmente confrontado com o mundo, face a face com ele. Vejo um objeto, este livro, por exemplo, sobre minha mesa, e o senso comum se detém nessa relação simples: este livro e eu, o par de um objeto percebido e um sujeito que percebe. É então necessário examinar mais de perto essa percepção, proceder à percepção da própria percepção, o que constitui, de certa forma, o primeiro grau da consciência da consciência e, consequentemente, da visão transcendental. Limitar-se à dualidade do sujeito e do objeto bloqueia qualquer tentativa de abordagem pertinente e remete inevitavelmente ao falso problema da preeminência de um ou do outro, questão tão vã quanto a da anterioridade do ovo ou da galinha. É, aliás, a recusa de ir além dessa dualidade que mantém oculta aos nossos olhos a estrutura subjacente ao processo da percepção, cuja banalidade, literalmente, nos cega.

Na realidade, este livro que olho é um objeto do mundo, e, para que seja visível, é necessário que ele se destaque de alguma forma sobre um fundo mais ou menos distinto, como bem sabem os pintores figurativos, que têm o hábito de se observar vendo. Esse fundo, que nada mais é do que o próprio mundo como suporte de todos os objetos, não é alvo de uma visão efetiva: minha atenção é atraída pelo livro, que relega para uma certa penumbra, um borrão indistinto e confuso, os outros objetos sobre a mesa, os móveis da sala, as árvores do jardim e, de modo geral, todo o resto do mundo. Se não fosse assim, o livro não ME apareceria, assim como o branco não se destacaria sobre um fundo branco idêntico. Em outras palavras, se esse fundo não é alvo de uma visão efetiva, é ele, por outro lado, que torna efetiva toda visão.

Vemos assim que a dualidade aparentemente simples da subjetividade e da objetividade se desdobra, por sua vez, no polo desta última, na medida em que nela se estabelece uma relação entre um objeto destinado a ser percebido e o resto do mundo não destinado a sê-lo. Diremos, para simplificar, que tal objeto se torna ativo (+) em relação ao resto do mundo considerado como passivo (—). Se existe, portanto, manifestamente, uma dualidade do lado do percebido, não deve existir também uma do lado do percebedor? De fato, no polo da subjetividade, é necessário que meu olho, que percebe o livro e se interessa especialmente por ele, se abra e se torne atento sobre o fundo colocado em repouso do meu corpo, cujas funções, fora da visão, se fundem, por sua vez, para mim no borrão de uma certa indistinção. Aqui também, diremos que meu olho se torna ativo (+) em relação ao resto do meu corpo considerado como passivo (—).

Finalmente, é com dois pares que lidamos, e não com um único, como nos fazia crer a visão natural, e a percepção global, a partir de então, não se estabelece mais sob a forma de uma relação, mas sob a de uma proporção, ou seja, da colocação em relação de duas relações: o livro está para o mundo assim como o olho está para o corpo ou, de modo mais geral, o objeto está para o mundo assim como o órgão dos sentidos está para o corpo. Utilizando o simbolismo matemático, escreveremos esta proporção:

objeto / mundo = órgão dos sentidos / corpo

Pode-se então perguntar se essa proporção, assim fechada sobre si mesma, constitui uma totalidade estável, se seus termos são fixos. Em outras palavras, estamos perpetuamente diante de apenas quatro polos indefinidamente arrastados em uma espécie de “retorno eterno”? Não é o caso, como veremos em breve.

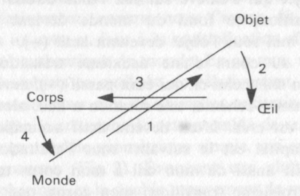

Consideremos, de fato, o esquema representado na figura acima (que deve ser visto em perspectiva), onde desenhamos uma cruz horizontal, ou seja, em outros termos, um sistema de coordenadas ortogonal plano, cujos dois braços, os dois eixos, representam respectivamente o objeto percebido e o sujeito que percebe. Nas extremidades respectivas desses dois braços, colocamos os polos correspondentes: o mundo e o objeto no eixo da objetividade, o corpo e o olho no da subjetividade.

Observemos então o que acontece, apoiando-nos nesse esquema, que é, aliás, apenas provisório. Antes que minha percepção comece, ou seja, antes que um dos meus sentidos (aqui, minha visão) desperte, é meu corpo que está ativo (+) e vive surdamente de sua vida global, indiferenciada; meu olho, por sua vez, ainda está fechado e passivo (—). Da mesma forma, é o mundo inteiro que está ativo (+) e encerra em si os objetos passivos (—), ainda não aparecidos.

Não insistiremos aqui no fato de saber o que é primordial: a proposição que o mundo ME faz do objeto ou a percepção que dele tenho, ou ainda a atividade do meu corpo que comanda a do mundo, ou vice-versa. Essa é mais uma questão que se assemelha à da anterioridade do ovo ou da galinha. Na verdade, tudo se passa como se, em uma primeira transição, o mundo por essência ativo (+) ativasse para mim um objeto até então passivo (—), de modo que uma corrente (→) se estabelecesse entre o mundo e o objeto que se destaca sobre ele. Diremos que, por essa primeira transição, o fundo do mundo se torna passivo (—) e desaparece para mim sob o objeto que se torna ativo (+).

É então no curso de uma segunda transição que o objeto se impõe ao meu olho: este, que estava passivo (—), se torna por sua vez ativo (+). Em nosso esquema, ocorre então uma rotação do objeto para o olho: um sentido é criado. O olho, tornado ativo, acolhe assim o objeto, mas o fato capital é o seguinte: sob a excitação do sentido, uma corrente também se estabelece do meu olho para meu corpo inteiro (→). Essa é uma terceira transição: meu corpo, que a abertura do meu olho havia tornado passivo (—), se torna novamente ativo (+), mas em um nível mais elevado de atividade do que antes do início da minha percepção. Meu olho deu o objeto ao meu corpo inteiro, que o apropria e o transforma em uma ferramenta: como todo objeto, este livro, de certa forma, ME servirá, será útil em algum momento, mesmo que seja no contexto desta demonstração. Evidentemente, o objeto, inicialmente apenas visual, se intensificou por essa incorporação sob a forma de ferramenta; tornou-se parte integrante do meu corpo, por assim dizer, um de seus prolongamentos.

Finalmente, por uma quarta e última transição, que é uma segunda rotação em sentido inverso ao primeiro (←), meu corpo, tornado ativo (+), fecha o círculo ao se voltar para o mundo, tornado passivo (—), e, graças aos seus novos poderes decorrentes da ferramenta agora incorporada, vai animar novamente esse mundo, torná-lo novamente ativo (+), e dele extrair novas emergências de objetos. Assim, a visão de tal fenômeno natural se incorpora em nós para criar uma ferramenta, como atesta toda a atividade científica e técnica: a visão de um choque suscita a ideia e, em seguida, a realização do martelo.

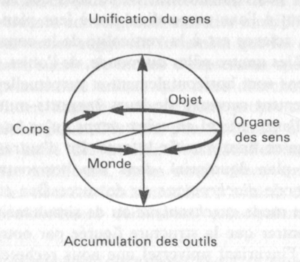

O ciclo está fechado, certamente, mas é justamente aí que podemos nos perguntar se, de certa forma, ele se basta a si mesmo, se se perpetua. Na verdade, é claro que cada objeto, tornando-se ferramenta, reage sobre o mundo por intermédio do meu corpo, a fim de ME impor novos objetos que se tornarão, por sua vez, ferramentas, e assim por diante. Posso dizer, portanto, que, para baixo, por exemplo, acumulo ferramentas cada vez mais numerosas e aperfeiçoadas, que aumentam meu poder sobre o mundo. Mas, correlativamente, como dissemos, cada um desses objetos adquiriu um sentido e, diante da multiplicação eficaz das ferramentas, edifica-se a unidade autêntica do mundo. Em suma, meu corpo transforma todos os objetos em ferramentas e, correlativamente, o mundo integra sentido e suscita em mim novas excitações sensoriais.

Para desvendar a estrutura desse conjunto de relações, tentemos encontrar um modelo geométrico simples, que seja, de certa forma, seu ideograma (figura acima). Evocando uma globalidade, esse modelo deve ser esférico, e o duplo movimento de rotação se inscreve nele como um duplo percurso equatorial — que convencionaremos chamar de horizontal —, enquanto o eixo dos polos — que convencionaremos chamar, por sua vez, de vertical — revela dois outros movimentos inversos um do outro, um dirigido, por exemplo, para baixo, no sentido da acumulação das ferramentas pelo corpo, pelo qual se pode dizer que o mundo se encarna em nós, e o outro para cima, no sentido que o mundo assume para nosso corpo, pelo qual se pode dizer que espiritualizamos o mundo. Na totalidade esférica assim determinada, e cujos dois hemisférios giram em sentidos inversos, o hemisfério inferior é, portanto, de essência quantitativa, enquanto o superior é, por sua vez, de essência qualitativa: as ferramentas se acumulam, o sentido se unifica.

Finalmente, na relação do homem com o mundo, do sujeito com o objeto, não lidamos mais simplesmente com dois polos, como era o caso na visão natural, mas com seis, mais o centro da esfera, motor imóvel do movimento e sede do Eu transcendental. Por isso, chamaremos de senário-septenário esse ideograma, que não deixa de lembrar, no primeiro capítulo do Gênesis, os seis “dias” da Criação, mais o sétimo, o “dia” do repouso. Da mesma forma — e veremos toda a sua importância —, o conjunto das sete letras duplas, distribuídas em três pares mais uma letra isolada, constitui, por sua vez, uma estrutura senária-septenária.

No entanto, e este é um ponto capital, as seis direções da esfera não são equivalentes, no sentido de que os quatro polos equatoriais estão para o eixo perpendicular ao seu plano assim como a horizontalidade da ciência está para a verticalidade do conhecimento. Mais precisamente, se os quatro polos do mundo, do objeto, do corpo e do órgão dos sentidos são horizontal e perpetuamente arrastados no movimento sucessivo de suas relações mútuas, é, ao contrário, no eixo vertical que, ao mesmo tempo, em baixo se acumulam os objetos e em cima se unifica o sentido. Em outras palavras, diremos que o plano equatorial, em sua horizontalidade, deve ser considerado em modo diacrônico ou de sucessão, e o eixo vertical, ao contrário, em modo sincrônico ou de simultaneidade.

Pode-se mostrar que a estrutura figurada por nosso ideograma constitui de fato o invariante universal que buscamos, explicitando efetivamente seu conteúdo nos diferentes planos ontológico, teológico, antropológico, cosmológico, ético e estético, planos aliás estreitamente ligados. Sua aplicação à dinâmica das funções sociais, em particular, fornece quase imediatamente todos os tipos possíveis de sociedades, assim como as mutações ou revoluções que transformam essas sociedades umas nas outras. Pode-se também mostrar que ela é equivalente à estrutura descrita pelos hexagramas do Yi King, o Livro das Mutações da Tradição chinesa. É, portanto, em razão dessa presença subjacente em todos os níveis do ser que a chamamos de estrutura absoluta.